ブレイクアウトが生まれ変わった! ハーレーダビッドソン、4つの新モデルを発売 | Motor-Fan BIKES[モーターファンバイクス]

ハーレーダビッドソン ジャパン株式は、ハーレーダビッドソン2023年モデルに加わる新モデルとしてブレイクアウト(BREAKOUT®、写真)、ナイトスター(NIGHTSTER®)、ナイトスター スペシャル(NIGHTSTER® SPECIAL)、ロードグライド 3(ROAD GLIDE® 3)の4車種と、創立120周年を記念する限定モデルや特別カラーを発表し、各モデルを本日1月19日(木)より全国の正規ディーラーにて発売する。

2023 Location Photography. FXBR Breakout

ヨッヘン・ツァイツ/ハーレーダビッドソンCEOのコメント

「1903年以来、ハーレーダビッドソンはアメリカのモーターサイクルデザイン、テクノロジー、パフォーマンスのパイオニアです。今日がハーレーダビッドソンの120周年を祝う1年間のスタートであり、2023年モデルの第一弾を発表できることを嬉しく思います。2023年は、ハーレーダビッドソンの歴史、文化、コミュニティを祝う、当社にとって忘れられないマイルストーンとなることでしょう」

ハーレーダビッドソン・ブレイクアウト

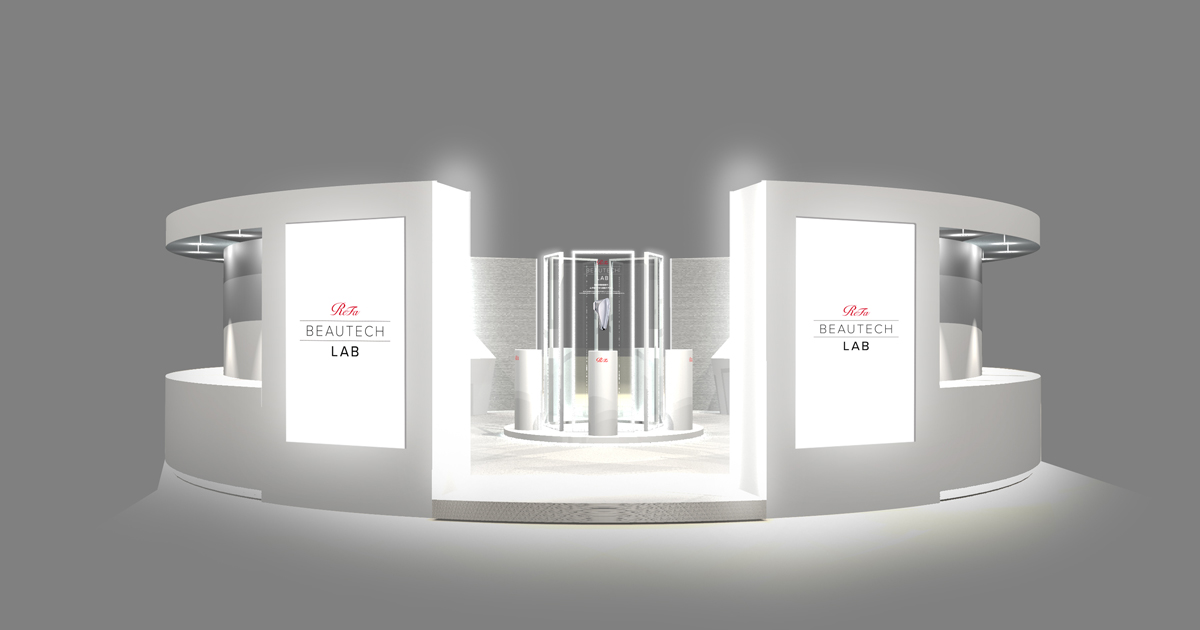

TOPIC①:スタイルとパワーでストリートを支配する「ブレイクアウト」が、モダンチョッパーに生まれ変わって新登場

2023年モデルのハイライトのひとつが、「ブレイクアウト」の新登場だ。 ロング&リーンなチョッパーのプロフィールに、鮮やかな新しく力強いスタイリングを加えて生まれ変わった。240mmの極太リアタイヤにMilwaukee-Eight® 117エンジン(排気量1,923cc)を新搭載し、ハーレー最高峰の排気量とリッチなトルクを実現している。クルーズコントロール機能が標準装備(※2)となったのに加え、燃料タンクは約43%容量が大きくなり、18.9Lとなっている。 新しいハンドルバーライザーとポリッシュ仕上げのステンレス製ハンドルバーは、従来モデルよりポジションが3/4インチ 高くなり、ライダーの操作性も向上しています。リアフェンダーサポート、サイドカバー、マフラーシールド、シグナル、ミラー等には眩いばかりのクローム仕上げが施され、26本スポークのキャストアルミホイールは細部を加工した光沢ブラックで仕上げられている。カラー展開はビビッドブラック、ブラックデニム、バハオレンジ、アトラスシルバーメタリックの4色展開。 なお、世界的人気モデルで日本でもファンの多いこの「ブレイクアウト」の新生を記念し、1月26日(木)正午から29日(日)迄の期間、東京・代官山T-SITE内の特別会場にて、同モデル(日本仕様)のジャパンプレミアと限定展示を行う(※3)。

■モデル名:ブレイクアウト(BREAKOUT®)

■車両本体価格(消費税込)とカラー:3,264,800 円(ビビッドブラック)、3,319,800円(ブラックデニム、バハオレンジ、アトラスシルバーメタリック)■全長:2,370mm ■ホイールベース:1,695mm ■シート高(*無負荷状態):665mm ■車両重量:310kg ■レーク・トレール:34°145mm ■フューエルタンク容量:18.9L ■フロントタヤ:130/60B21,63H,BW■リアタイヤ:240/40R18,79V,BW■Milwaukee-Eight®117(排気量:1,923cc)

TOPIC②:120周年記念モデルとして、CVO™1 モデルが登場し、6モデルに限定記念カラーが追加

ハーレーダビッドソン誕生から120周年となる2023年モデルでは、未来志向のスタイルとデザインの最高峰を象徴するカスタムビークルオペレーションズ(CVOTM)から1モデルと、特別塗装カラーのモデルが6つ、いずれも限定生産で登場する。 ハーレー史上最も複雑なペイントスキームで限定デビューする「CVOTMロードグライド リミテッド...

ウェーブロックホールディングス—アドバンストテクノロジー事業が順調、連結通期予想達成の見込みで推移 | ロイター

*17:27JST ウェーブロックホールディングス---アドバンストテクノロジー事業が順調、連結通期予想達成の見込みで推移ウェーブロックホールディングス7940は1月31日、2022年3月期第3四半期(21年4月-12月)連結決算を発表した。前期末にインテリア事業を売却したことにより売上高が前年同期比28.8%減の154.80億円、営業利益が同53.9%減の5.72億円、経常利益が同33.8%減の7.92億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同24.5%減の5.97億円となったものの、通期予想に対する進捗は順調。マテリアルソリューション事業の売上高は前年同期比0.8%増の120.31億円、セグメント利益は同21.9%減の7.50億円となった。ビルディングソリューションおよびインダストリアルソリューション分野において、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種会場向けシートおよび東京オリンピック・パラリンピックに係る工事等の特需や、回復の動きが見られる建設工事の需要を引き続き取り込み、好調に推移した。パッケージングソリューション分野においては、原材料価格上昇分の販売価格への転嫁を進め、コロナ禍における健康志向の高まりを背景とするヨーグルト関連のシート需要の増加や、主要取引先との連携も強化して取引拡大を図った。アグリソリューション分野においても、国内農業における資材等への投資意欲に回復が見られ、農業用資材等の販売が堅調に推移した。一方、リビングソリューション分野では、販売先となるホームセンター業界において、昨年の巣ごもり需要からの反動減が続き、さらに、需要期となる夏場での長雨等の気候の影響から、販売が落ち込んだ。アドバンストテクノロジー事業の売上高は前年同期比9.4%増の34.70億円、セグメント利益は同331.1%増の3.06億円となった。デコレーション&ディスプレー分野(金属調加飾フィルム分野およびPMMA/PC二層シート分野から名称変更)において、ロックダウン解除後のインドや東南アジア市場での需要が回復した。また、国内市場においても自動車用途中心に需要が堅調に推移した。さらに、欧米市場においても、新規案件の立ち上げが進み、大きく伸長した。自動車用内装ディスプレー用途においても、新規案件獲得等の成果が順調に推移し、売上が伸長した。2022年3月期通期については、売上高は前期比30.3%減の204.00億円、営業利益は同49.7%減の7.50億円、経常利益は同25.1%減の10.70億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同67.7%減の7.70億円とする、2021年7月30日に公表した連結業績予想を据え置いている。《ST》当コンテンツはFISCOから情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は情報提供元に帰属します。記事の無断転載を禁じます。当コンテンツにおけるニュース、取引価格、データなどの情報はあくまでも利用者の個人使用のために提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。当コンテンツの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。提供されたいかなる見解又は意見はFISCOの見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。情報内容には万全を期しておりますが、保証されるものではありませんので、万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。 【FISCO】

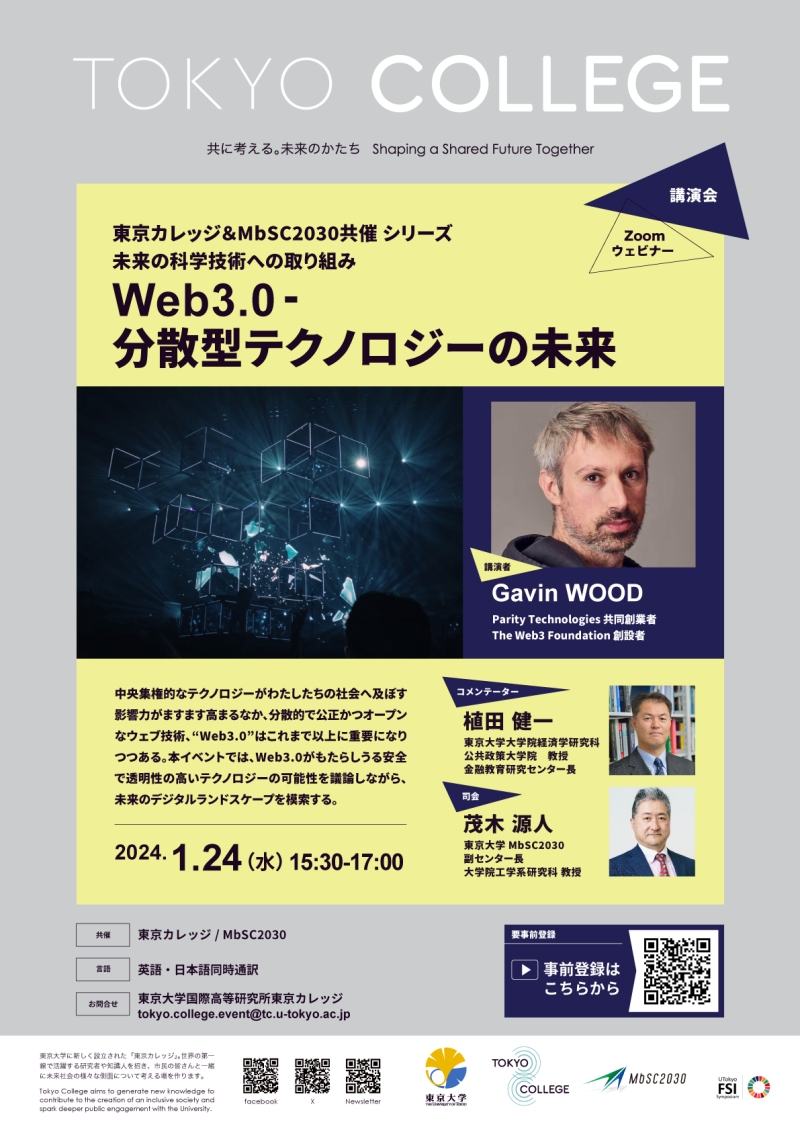

「Tech Bias —テクノロジーはバイアスを解決できるのか?―」展 | 東京大学

テクノロジーは社会に潜むバイアスにどう影響する? 産学混合・文理融合チームが織りなす約8ヶ月の研究成果を含む展覧会・トークイベントを開催します。

東京大学とソニーグループ株式会社が連携して進める「越境的未来共創社会連携講座(通称:Creative Futurists Initiative、以下CFI)」では、講座内の実践研究プロジェクトの成果発表展として、2024年11月23日(土)~25日(月)の3日間、東京大学本郷キャンパスにおいて、テクノロジーを取り巻くバイアス「Tech Bias(テックバイアス)」をテーマにした展示と関連トークイベントを開催します。バイアスが社会に与える影響や、未来の課題解決に向き合う中でのテクノロジーの可能性や困難について、参加者と来場者が共に対話を通して思索できる場を立ち上げます。本講座の初年度にあたるこの実践研究プロジェクトでは、社会および技術に関する課題として「Tech Bias(テックバイアス)」をテーマに設定しました。ジェンダーや障害といった要素に関連するテクノロジーの潜在的なバイアスを浮き彫りにし、そのバイアスが社会に与える影響について、文献調査やインタビューといった手法を通じて批評的かつ思索的に探究してきました。さらに、テクノロジーを活用し、こうしたバイアスの解消を目指すとともに、それらを体感・共有するためのアプローチを実践し、その成果をアート、デザイン、あるいはテクノロジーの形で提示します。

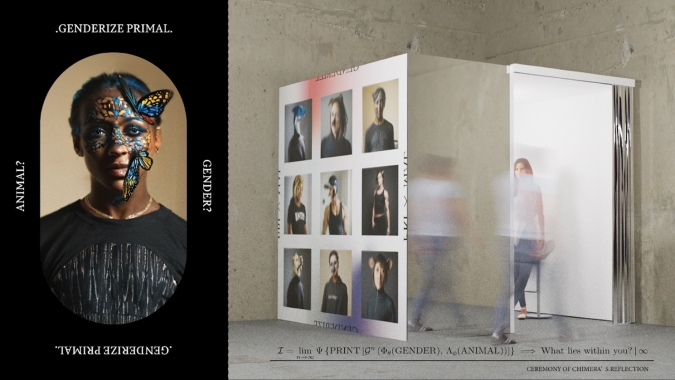

《ジェンダライズプリマル:動物鏡像儀式》

李若琪、毛雲帆、西澤巧、梅津幹、熊暁、小松尚平、石坂彰、中岡尚哉、管俊青

《バイアス推理カード》

三森亮、三浦勝典、浅井智佳子、明石穏紀、江連千佳、佐倉玲

《私たちを計量しないために》

江連千佳、浅井智佳子、三浦勝典、佐倉玲、三森亮、明石穏紀

《聴こえないのは誰なのか?》

白木美幸、劉カイウェン、香川舞衣、Tang Muxuan、増田徹、百田竹虎、甲林勇輝

《 scored?》

高橋宙照、Yating Dai、山本恭輔、Hao Cao、松本翔太、菅野尚子

《A Happy Birthday 03》(招待展示)

菅実花

《If You Have Starry Skies in Your Eyes》(招待展示)

リブ(写真:酒井志紀)「Creative Futurists Showcase #1 Tech...

「役に立つのは、10年先でもいい」。量子コンピュータベンチャーに三菱電機が出資する理由 | Forbes JAPAN(フォーブス ジャパン)

三菱電機グループとスタートアップを繋ぐ架け橋として2022年1月に設立された「MEイノベーションファンド」。有望なスタートアップに投資し、共創を通じて、次世代を見据えたイノベーションの社会への実装を目指している。22年5月に第1号案件として量子コンピュータ関連ベンチャーのQunaSys(キュナシス)への出資を発表したが、決定までは立ち上げから2カ月だったという。このスピードで出資を決定づけた理由は何か。そしてともに見据える未来とは。新たに始まった共創に携わる4名に話を聞いた。

「不安」と「戸惑い」から始まった共創出合いのきっかけと決断の動機

出資検討に向けて、意見交換の時間をいただけないだろうか——。QunaSysのCEO、楊天任のもとへ、三菱電機MEイノベーションファンドからのオファーが届いたのは、2022年2月のことだった。シリーズBラウンドの資金調達をしているタイミングだったものの、量子コンピュータ関連のベンチャーであるQunaSysが当時手がけていたのは、材料のシミュレーションという分野。三菱電機とダイレクトに繋がる分野ではないことから、戸惑いを感じた、と楊は語る。「これまでお付き合いがあったのは民間のベンチャーキャピタルや、事業分野につながりのある会社でしたから、お声がけいただいた理由が分かりませんでした」(楊)QunaSys CEO 楊 天任量子化学計算系のアルゴリズム、ソフトウェア開発に強みを持つQunaSysは、三菱電機の事業とは直接的な接点がない。そこをなんとかして繋げることはできないか、という不確実性へのチャレンジだった、とその理由を語るのは、MEイノベーションファンドの投資担当、峯藤健司だ。“チャレンジャーであり続ける”ことは、MEイノベーションファンドが掲げる理念の一つでもある。「不確実性の高い世の中だからこそ、CVCファンドの強みをいかして挑戦する姿勢をこの一号案件で社内外に示したい、という想いがありました」(峯藤)三菱電機 ビジネスイノベーション本部コーポレートベンチャリング推進グループ 峯藤健司2022年1月のMEイノベーションファンドの設立から、QunaSysへの出資決定までに要した時間はなんと2カ月足らず。あくまでスタートアップファーストという立場をとり、資金調達面でも意思決定の場面でも、スタートアップに寄り添う姿勢を貫く。自身も元研究者という経歴をもつ峯藤の柔軟な考え方、スタートアップに寄り添う姿勢、さらに先端技術総合研究所で行われている量子コンピュータの研究にも惹かれるものがあったと楊はいう。加えて、三菱電機がもつ社会との強いつながりも、大きな理由になった。「量子コンピュータはまだ実用化には至っていない、研究段階にある分野です。技術の研究はもちろん大切ですが、QunaSysとしてはそれに留まらず、その技術をどう社会に役立てていくか、というところまで考えていきたい。三菱電機さんは圧倒的に社会と繋がりをもっているので、新しい領域の開拓や技術を作りつつ、社会への実装まで一緒に考えていけます。QunaSysが挑戦したい領域に興味を持ってくれているので、自社独自でやるよりも、社会に繋がりやすい。そういう研究ができるのは、我々にとって、とても大きいです」(楊)共同研究でつまずかない。本当の共創を実現させるために不可欠な施策とは

MEイノベーションファンドの設立以前からスタートアップ支援に携わってきた峯藤が、今回の出資にあたり最も頭を悩ませたのは、社内のカウンターパートに誰を立てるかだったという。共同研究を円滑に進めるためには、技術理解や相性は重要な要素だ。そこで白羽の矢を立てたのが、研究者として先端技術総合研究所で量子コンピュータの利活用の技術開発などを手がける牧野兼三だった。以前からQunaSysに注目していたと語る牧野だが、異なる2社の強みをどうあわせた研究をするべきか、想像できなかったと語る。「研究のテーマ選びは、研究でどんなことをするか以上に大事なことなのです。いきなり共同研究となると、なにも準備せずにテーマを作ることになるので、お互いにやりたいことや言いたいことを言うだけになったり、気がついたら違う方向を向いている状態にもなりかねません」(牧野)三菱電機 開発本部 先端技術総合研究所 牧野兼三どれだけ一生懸命考えてステップを踏むか、準備や手順を考えたか。共同研究ならなおさら、それらは後行程になればなるほど、その研究がスムーズに進むかどうかに関わってくるという。そこで今回取り入れたのが、“リサーチデザイン”という期間だ。峯藤はこのリサーチデザインを「これから同じ船に乗って航海をするために、どの方向に進むのか、誰がどのような考え、意見を持っているのか、あらかじめ知るための時間」と表現するが、数ヶ月かけて、既存研究の紹介や、現在の量子の問題点を議論し、取り組みの方向性をとことん話し合った。QunaSysでリサーチマネージャーを務める菅野恵太は、リサーチデザインを次のように振り返る。「研究の中身はもちろんですが、人と人が共に作業するシーンでは、考え方や問題の解き方などの感覚が全然違うとやはり難しい。それを確かめられたという点でも、非常に有意義な時間でした。牧野さん達は、量子コンピュータに関する論文をしっかり読み込み、技術的なことも深く理解して、リサーチデザインの席に着いてくれました。バックグラウンドも含め、一緒にやっていけるという安心感を得られたことは、これからの共同研究においてとても大きいと思います」(菅野)QunaSys リサーチサイエンティスト 菅野恵太こういったある意味“腹を割って話せる環境作り”は特に重視していると峯藤はいう。短期的な付き合いなら、成果だけに集中することができる。しかし、中長期で関わる共同研究ではゴールまでの道のりは長く、人同士の相性や好みなどにも折り合いを付けながら共に進む必要がある。それが決して押しつけになることなく、価値観や文化を共有しあい、Give&Give で向き合っていくことこそ、MEイノベーションファンドの目指すところでもあるのだ。リサーチデザインというプロセスを通して、今の技術を正しく理解してもらえたのもよかった、と楊も続ける。「いくら量子コンピュータがすごいとはいえ、2〜3年後に何かが劇的に変わるわけではありません。そこの理解はなかなか得にくいことが多いのです。可能性ばかりを語るのではなく、不可能なことやリスクにおいても、自分たちが感じていることをそのまま素直に伝えられる関係はとてもありがたいし、そういったコミュニケーションは、これからも大切にしていきたいですね」(楊)あらたなテクノロジーと社会を繋ぐために。すぐ先の未来ではない、もっと先の世界を見据えて

リサーチデザインを9月に終え、その成果をもとにした共同研究はこれからスタートする。だが、そもそも量子コンピュータは今のところまだ実用化には至っていない分野。特殊な計算の領域で使えるデバイスになりそうだということがわかりつつある段階でしかない。それでも、実験では興味深い結果が多く集まりつつある、と菅野はいう。「量子コンピュータが面白いものであることは、もう間違いない。研究が進めば、人類が今まで使えなかったものが使える時代が必ずやってきます。でもそれが、どのくらい先になるかは、今はまだ見えません。技術の進化は早いので、すぐに役立つ技術を短期間で開発しても、それはすぐに廃れてしまいます。時間をかけて、本当に役に立つ、長く使えるものを開発していきたい。だから、それを理解し、同じ思いを持ってくださっている牧野さんはじめ三菱電機さんとの共同研究は、とても心強いですね」(菅野)しかしながら、MEイノベーションファンドがCVCである以上、気になるのはリターンの部分だ。まだどんな役に立つのか、それがいつになるのかもわからない量子コンピュータの分野で、どんなシナジーを生み出していくのか。三菱電機の二人はこう説明する。「今は、量子コンピュータがどう役立つのかを探していくことを、第一のミッションに掲げています。アルゴリズムのコアの部分をQunaSysさんに相談しながら、事業への応用の可能性も探っていくのが、一つの大きな目標ですね。ただそれだけでなく、そこに至る過程において学術的な成果を出すことも、重要視しています。どんな学会や論文に出したいかというレベル感もとても近いと感じているので、そういうところでもぜひ一緒にやっていきたいと思っています」(牧野)「相互理解が深まるとか、ナレッジが蓄積されるということも、短期的に得られる成果の一つだと思っています。副次的なものではありますが、それを積み重ねることが、中長期の成果に繋がっていくはずです。共同研究を通じて新しいプロダクトや事業を創っていくことができれば、それこそ素晴らしい成果です。日本の製造業の強みを活かして、日本を元気にしていきたいですね」(峯藤)三菱電機との共創への思いについて、楊はこう締めくくった。「これからのスタートアップは、純粋にテクノロジーを磨くだけではどうにもならないと考えています。量子は革新的な分野ですが、企業として、基礎研究を通して積み重ねた膨大な成果をどう社会に還元していくかまで、しっかりと考える必要があります。とはいえ、社会へつながるものを1から作りあげていくのはスタートアップには荷が重すぎます。既にそのつながりを持つ三菱電機と一緒に考えながら取り組むことで、スムーズな研究とよりよい成果へと繋がることを、今は期待しています。量子コンピュータはまだ研究段階で、社会に役立つ研究か否か、はじめから狙って研究できるものではありません。だからこそ、試行錯誤をくりかえし、こんなことができるかもしれないという妄想を定期的に繰り返していくことは、とても重要だと考えています。その妄想を信じて作り上げていくことが、新しい技術の実用に繋がっていくのではないでしょうか」(楊)QunaSysは、量子物理学を利用して既存のテクノロジーで成しえなかったことを実現するために、大学の研究室から派生したスタートアップだ。在籍するスタッフはそのほとんどが研究者であり、企業文化もよりアカデミアに近い。その文化を深く理解し、共に歩める土壌が、研究所を有し、社内に研究職を多く抱える三菱電機にはある。その2社がタッグを組むことで、どんなシナジーが生まれるのか。共創は今まさに、はじまったばかりだ。三菱電機https://www.mitsubishielectric.co.jp/QunaSyshttps://qunasys.com/峯藤健司◎三菱電機 ビジネスイノベーション本部。研究職として入社後、光通信技術の研究開発に従事。研究開発戦略策定や資源配分を担当した後、オープンイノベーションを起点とした新規事業開発の推進を担い、スタートアップのハンズオン支援を数多く経験。MEイノベーションファンドの立ち上げを主導。牧野兼三◎三菱電機 先端技術総合研究所 センサ情報処理システム技術部 主席研究員、博士(工学)。量子情報処理、センサ計測技術の研究開発に従事。自動車、交通、電力、ビル事業のセンサ開発を担当した後、量子コンピュータの情報処理能力に着目し研究テーマを立案、現在は量子コンピュータ活用技術の研究開発を主導。楊 天任◎QunaSys CEO。1994年生まれ。2016年に東京大学工学部機械情報工学科を卒業し、同大学院の情報理工学系研究科知能機械情報学専攻に進学。在学中の2018年2月に株式会社QunaSysを設立。量子コンピュータを社会の役に立たせることを目指し、量子コンピュータの用途を広げるアルゴリズムの研究を行いながら、量子コンピュータを利用するためのソフトウェア開発に取り組んでいる。菅野恵太◎QunaSys Research Scientist。東京大学理学系研究科物理学専攻にて、素粒子論の研究を行い、博士(物理学)を取得。2021年4月に量子情報エンジニアとしてQunaSysに入社、量子アルゴリズムの研究に従事。2022年より現職にてリサーチチームのマネジメントを行う。

VoC経営を支援するInsight Techが、マーケティング・テクノロジーフェア2024東京(2024年2月21日・22日)に出展 | 株式会社 Insight Techのプレスリリース

Insight Techは、企業のマーケティング活動にフォーカスした一大イベントである「マーケティング・テクノロジーフェア2024東京」にブース出展いたします。

2024年のマーケティングテクノロジーフェアの開催コンセプトは『理解し、届き、伝わるマーケティング』。

「データマーケティング」の重要性が高まる中、Insight Techは「生活者の声・不満」を活かした新しいマーケティングツールをご提供しています。

VoCデータとは、「生活者・ユーザーの気持ちが表現された本音のデータ」です。

これまでVoCデータの活用は、トラブルの火種を見つけ顧客対応する付帯業務に留まっていましたが、先行企業ではビジネスの付加価値を高める財産として積極的なデータ活用を推進し始めています。

ブースでは、不満買取センターに寄せられた4,000万件もの ”不満ビッグデータ”から「生活者のホンネ」を理解する全く新しい不満データ×AI活用型SaaS「不満ファインダー」、「お客様の声」を活かすVoC活用ダッシュボード「アイタスクラウド」をご紹介。

あわせて、各企業様のビジネス課題に応じたVOCデータ解析のご相談も承ります。

また2月22日(木)には、Insight Tech代表の伊藤が、「生活者の声を価値に変える最新ソリューションと活用事例」をテーマとしたセミナーに登壇いたします。

本セミナーでは、Insight Techが保有するVoCデータと文章解析AIをご紹介しながら、弊社代表の伊藤が数多くの企業様とご一緒している経験を踏まえ、リアルなトレンドと事例をお伝えする内容となっております。当日皆さまとお会いできますことを、心待ちにしております。

■名称:マーケティングテクノロジーフェア 東京 2024(第12回)■会期:2024年2月21日(水)・22日(木) 10:00-17:00■会場:東京ビッグサイト 東1ホール■主催:インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社■公式HP:https://www.tfm-japan.com/

▼来場事前登録はこちら▼https://www.informa-japan.com/ect/form/visitor_regist.php

※ご来場には、「来場事前登録」が必要です。

■小間番号:Q-11

■出展企業名:株式会社Insight Tech(インサイトテック)■出展製品名:不満ファインダー、アイタスクラウドブースでは「不満ファインダー」「アイタスクラウド」のデモンストレーションをご覧いただけます。

また、ビジネス課題に応じたVOCデータ解析のご相談も承ります。

■セミナー番号:J-12(セミナー会場J)■日時:2月22日(木) 11:25~12:10■講演タイトル:「VoCデータ活用がマーケティングの在り方を再定義する

~生活者の声を価値に変える最新ソリューションと活用事例のご紹介~」

■講師:

Insight Tech 代表取締役社長 CEO 伊藤 友博

[講師プロフィール]

1974年愛知県生まれ。1999年、早稲田大学院建設工学修了。同年、大手シンクタンクに入社。ビッグデータマーケティング、AI(人工知能)を活用した新事業開発を牽引。2017年より現職。日本マーケティング学会学会員。Japantimesやフジテレビ「ぽかぽか」などメディア出演多数。

▼セミナー事前登録はこちら▼https://www.informa-japan.com/ect/seminar/index.php?SearchSeminarFreeword=Insight%20Tech

※ご来場には「来場事前登録」が必要です。※セミナーにご参加の場合、来場事前登録後に来場者専用Webより「セミナー事前登録」が必要です。

■不満買取センターとは(https://fumankaitori.com/)不満買取センター(特許取得済み)は、「企業の商品やサービス、そして社会をより良くするために、あなたの不満を買い取ります。あなたの不満の中に眠った”ヒント”を私たちが企業や社会に届けます」をコンセプトに、2015年3月18日からサービス開始をしております。Webサービス及びスマートフォンアプリを通して生活者からの不満の声を収集しており、現在累計73万人以上の会員から、累計4,000万件以上の不満を買い取っています。

■不満ファインダーとは(https://fuman-finder.com/)『不満ファインダー』は不満買取センターに寄せられた不満ビッグデータから、都度、テーマや課題にあったデータを検索・抽出でき、これを対象とした多角的な解析を高速で実現する全く新しいデータ×AI活用型SaaSです。最先端の自然言語処理技術による文章解析AI『アイタス』と独自のフレームワークにより、不満ビッグデータから生活者のホンネと狙うべき課題・機会をあぶりだします。データ解析の知識も複雑な操作も一切不要です。テーマや課題に応じた「辞書」も登録でき、これを活用した解析結果もすぐに得られ、業務の精度とスピードを同時に高めます。

■アイタスクラウド(https://itas-cloud.com/)「アイタスクラウド」は最先端の自然言語処理技術を用いた文章解析AI「アイタス」をエンジンとするデータ解析ダッシュボードであり、VOCを可視化するだけでなく、独自のフレームワークにより優先課題を明らかにすることで課題解決のヒントを見つけ、打ち手に繋げることができる業務支援ツールです。

商号:株式会社Insight Tech(http://insight-tech.co.jp)設立:2012年6月19日所在地:〒163-1333 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー事業内容:マーケティング調査やレポート作成自然言語処理・機械学習などの人工知能を利用したデータ解析受託企業プロモーションやブランディングサポート不満買取センターの運営

![ブレイクアウトが生まれ変わった! ハーレーダビッドソン、4つの新モデルを発売 | Motor-Fan BIKES[モーターファンバイクス] ブレイクアウトが生まれ変わった! ハーレーダビッドソン、4つの新モデルを発売 | Motor-Fan BIKES[モーターファンバイクス]](https://motor-fan.jp/bikes/wp-content/uploads/sites/6/2023/01/23-fxbr-breakout-riding-bc-036211500-1024x683.jpg)