東京通信 Research Memo(2):世界を代表するデジタルビジネス・コングロマリットを目指す | 特集

東京通信 <日足> 「株探」多機能チャートより

■東京通信7359>の事業概要1. 沿革同社グループは、2015年5月、スマートフォン向けアプリの開発・運用を主な目的として設立された。翌年に、スマートフォンメディア事業(現 インターネットメディア事業)の強化及び効率化を図るため、MASK合同会社、Babangida合同会社、fty合同会社を相次いで設立する。2017年2月に、事業ポートフォリオの拡充を図るため、(株)テクノロジーパートナーを設立し、広告代理事業(現 インターネット広告事業)を開始するとともに投資事業も開始する。2017年8月、スマートフォンメディア事業(現 インターネットメディア事業)の強化及び効率化を図るため、BLUEBIRD STUDIO合同会社を設立。2020年10月には、テクノロジーパートナーを完全子会社化し、2020年12月東京証券取引所(以下、東証)マザーズ市場に上場を果たす。2021年4月にはティファレトを完全子会社化し、プラットフォーム事業を開始。2022年4月には東証グロース市場に移行している。東京から世界へ、「世界を代表するデジタルビジネス・コングロマリット」を目指して、変化の早い環境に順応していくために、既存事業にこだわらず、ビジネスモデルの転換や競争力のある新規事業の創出・育成に挑戦する風土が同社の強みとなっている。(執筆:フィスコ客員アナリスト 藤田 要)《ST》 提供:フィスコ

プロジェクト研究から防災新ビジネスを構想 熊平製作所 | 2022年9月号 | 事業構想オンライン

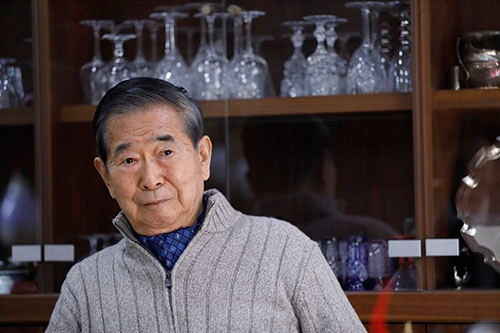

金庫設備やセキュリティシステム大手の熊平製作所は、次代の経営の柱となる新規事業の開発を目指して、事業構想大学院大学 事業構想研究所の「プロジェクト研究」に2021年度から2年連続で社員を派遣している。熊平明宣社長に派遣の狙いや成果を聞いた。

熊平 明宣 熊平製作所 代表取締役社長

持続可能な経営のために新規事業開発人材を育成

創業から120年を超える熊平製作所(広島市)。創業以来の事業である金庫設備は金融機関向けで国内トップシェアを誇り、「金庫のクマヒラ」というブランドを確立しているほか、入退室管理システムや録画監視システムなどのセキュリティシステムも幅広く手掛けている。「弊社は創業100周年ごろからハードウェアだけでなくソフトウェアを含めたセキュリティ事業へと事業ドメインを広げてきましたが、持続可能な経営のためには、これからも新規事業の開発が大切な要素だと認識しています」と代表取締役社長の熊平明宣氏は話す。

金融機関向け金庫設備で国内トップシェア

「組織体制面では、これまで新規事業開発を担当していた企画部企画グループを2022年度から『新規事業開発部』に変更したほか、クマヒラグループ内にイノベーション研究所を新設し、社内外に新規事業開発に取り組む姿勢を打ち出しました」

これに加えて新規事業開発を担う人材の育成も検討していたとき、事業構想大学院大学 事業構想研究所の「プロジェクト研究」に出会ったという。

...

ミラノで話題をさらった、パナソニックとGO ONのコラボレーションによる「Electronics Meets Crafts:」 | 日本の美意識で世界初に挑む

NHK「プロフェッショナルの流儀」で紹介され話題沸騰! 1200年続く京都の伝統工芸・西陣織の織物(テキスタイル)が、ディオールやシャネル、エルメス、カルティエなど、世界の一流ブランドの店舗で、その内装に使われているのをご存じだろうか。衰退する西陣織マーケットに危機感を抱き、いち早く海外マーケットの開拓に成功した先駆者。それが西陣織の老舗「細尾」の12代目経営者・細尾真孝氏だ。その海外マーケット開拓の経緯は、ハーバードのケーススタディーとしても取り上げられるなど、いま世界から注目を集めている元ミュージシャンという異色の経営者。そんな細尾氏の初の著書『日本の美意識で世界初に挑む』がダイヤモンド社から発売された。閉塞する今の時代に、経営者やビジネスパーソンは何を拠り所にして、どう行動すればいいのか? 同書の中にはこれからの時代を切り拓くヒントが散りばめられている。同書のエッセンスを抜粋してお届けする。

Photo: Adobe Stock

ミラノサローネの展示場所を探すところからスタート

前回ご説明したように、パナソニックとGO ONがコラボレーションしてミラノサローネへ出展するという、またとない機会をいただいたわけですが、問題は時間でした。

ミラノサローネまでは半年を切っていました。急遽それに向けて動き出すことになりました。準備期間が短いというものの、規模や期待も大きな出展です。

コンセプトはあったとしても、サローネに向けてブラッシュアップが必要でした。GO ONのメンバーと、ミラノでの展示場所を探すところから始めました。

最終的に、「イタリア国立ブレラ美術アカデミー」という、歴史ある美術館の地下に展示場所を確保することができました。その一階には美術アカデミーがあります。日本でいう東京藝術大学です。そこの地下の美術保管庫を借りることができました。

日本企業でそれまでその場所を使ったところはありませんでした。

私たちがなぜ美術保管庫がよかったかというと、京都の町家で展示したような、長い木のカウンターのような展示台を通したかったからです。ブレラ美術アカデミーの美術保管庫の地下には、長大なカウンターを通せる空間がありました。

とはいえカウンターの設置は大変でした。三〇メートルもある木の板に、細尾のテキスタイルを使った二〇メートルの板状のスピーカーをつなげる構造です。スピーカーはテキスタイルに織り込まれた箔で輝いていて、未来へと向かう光のような世界を表現したかったのです。合計で五〇メートルほどあったので、職人が現地に行って、大変な苦労をして平行を合わせました。

勝負はオフィスの“片隅”で コンビニ「ポプラ」の挑戦 | NHK | ビジネス特集

「外まで買いに行くの、面倒だな」職場でそう思ったこと、ありませんか?広島市に本社を置くコンビニチェーン「ポプラ」は、そんな働く人たちのニーズに、活路を見いだし、新たな取り組みを進めています。目をつけたのは、オフィスの“ちょっとしたスペース”です。(広島放送局記者 松井晋太郎)

5期連続赤字 新たな一手は

4月14日、広島市に本社を置くコンビニチェーン「ポプラ」の決算発表の記者会見が開かれました。

店で炊いたご飯が食べられる「ポプ弁」を看板メニューに長年、地元で愛されてきたポプラ。中国地方を中心に全国でおよそ250店舗を展開しています。しかし、その決算内容は厳しいものでした。営業総収入は29%の減収。最終損益は5億1800万円の赤字。債務超過の状態で、配当は無配。最終赤字は5期連続で、経営の立て直しは喫緊の課題となっています。全国にあるコンビニの店舗は、およそ5万6000店舗。ここ数年はほぼ横ばいの状態が続き、大手3社がその大きなシェアを占めているという状況です。

ポプラでは、採算が取れない店舗の閉店などを進め、店舗数はこの1年で3分の2ほどに減らしました。しかし、新型コロナの影響で来店客の減少が続いていることに加え、物流コストの上昇や原材料価格の高騰で経営環境は厳しさを増すばかりです。こうした状況の中、会社は大手に対抗する新たな戦略を掲げました。小型の無人店舗「スマートセルフ」の展開です。会見中、担当者の横に静かに座っていた目黒俊治社長(78)。1つの店舗から事業を興し、創業後46年間で、広島を中心に西日本や東京をはじめとする関東地方などに店舗を展開してきた創業者です。会見で、今後の自社の目指すべき方向を述べました。

ポプラ 創業者 目黒社長「赤字が続いて申し訳なかった。今年度は黒字の見通しを立てているが、やっとこさというところ。コロナで外出しないというところにニーズがある。今まで以上に細分化していく中で、より便利にするという形で進めたい」

勝負はオフィスの“片隅”で

ポプラの展開する小型の無人店舗とは、いったいどのようなものなのでしょうか。ねらいを定めたのは、オフィス内の“ちょっとしたスペース”です。職場の中に、いわば超小型のコンビニを作ろうというのです。

店の作りはとにかくコンパクト。わずか1坪のスペースで「開店」可能です。そして運営の手間もコンパクト。店員はおらず、買い物客は自分でレジで精算します。

小型の無人店舗の特徴はこちら。

<ポプラの無人店舗の特徴>・1坪=約2畳分から設置可能・設置は無料 電気代の負担のみ・100~300種類の商品陳列可 品ぞろえはオーダーメード・電子マネーなどで無人決済・店員はなし

商品は、およそ2000種類の中から、オフィスに合わせた品ぞろえにすることが可能です。食事の需要を取り込もうと、ご飯やパスタなどの冷凍食品もそろえています。賞味期限が比較的短い弁当やサンドイッチなどは置けないものの、自動販売機に比べると、商品の数や種類は圧倒的に多くなります。

コロナ禍で外出を控える傾向が定着する中、「交差点を渡ってまでコンビニに出向くのがおっくうだ」「もっと近くで買い物したい」という消費者のニーズに応えることができると考えています。会社では、ことし3月から本格的に事業を開始。広島市内に6店舗を出店、9店舗が準備中です。(6月1日現在)。今も50を超えるオフィスビルと具体的な交渉を進めているほか、全国からも問い合わせが相次いでいます。ポプラでは、2年後にはこうした店舗を120店舗まで増やす計画です。店舗の展開は、オフィスビルだけでなく、工場や学校、病院などにも可能だと考えています。

1坪から展開OK ポプラの勝算は

しかし、わずか1坪ほどの小さな店が、ポプラの経営の立て直しにつながるほどの収益を生み出すことができるのでしょうか。ポプラによると、それは十分に可能だと言います。こうした店舗の形態は、1店舗あたりの売り上げがそれほど見込めません。しかし、ポプラが事業を詳細に分析したところ、無人店舗の3店舗分の売り上げを合わせると、既存の1店舗と同じくらい、会社として収益を確保できるというのです。その秘けつは、人件費と物流コストにあります。店員を置かないため、人件費はかかりません。さらに、配送は週に1回。

弁当、雑誌、日用品など、1日に何度も配送が必要なコンビニ特有の物流コストを徹底的に抑えます。そして、専用の物流施設ではなく、既存の店舗の倉庫から商品を配送する仕組みにしたのです。

“待つ”のではなく、“出向く”

この無人店舗を考案したのは営業本部長の山下鉄之さん(49)です。

新卒でポプラに入社後、コンビニ業界が右肩上がりで成長してきた時代に、現場の店長や出店の営業などを経験。いわば、現場をよく知る、たたき上げです。しかし、次第に大手のコンビニに売り上げを奪われていく状況を目の当たりにしてきました。だからこそ、消費者のニーズに応える網の目をさらに細かくして、大手の手が十分に届いていないと考えたサービスに目をつけたのです。

ポプラ 山下営業本部長「街に行けば、角ごとにコンビニがある状態です。大手の寡占化が進んでいるのを私自身も感じていて正直、飽和状態で、悔しい思いもしてきました。同じ戦略では厳しい戦いになりますので、ビジネスフォーマットを変えて、お客さまのより近くにお店を作れないかなっていうのはいつも考えています」

どの場所に進出するか?

ことし4月、無人店舗を新たに出店する地域について、営業本部の会議が開かれました。

議論になったのは、JR広島駅の南側一帯での出店についてです。ここは、オフィスビルが集中しているビジネス街です。

昼間にはビジネスマンが多く行き交う場所ですが、深夜や休日といった時間帯の客が少なく、店舗を撤退させた大手のコンビニもあるほどです。ポプラはあえて、この場所に目を付けました。多くのオフィスがあるのにもかかわらず、コンビニが意外と少なく、買い物をする場所に困っている人が多いのではないかと考えたからです。「公共交通機関を使っている方が多いが、傘の品ぞろえも必要ではないか」「カップケーキのような商品もほしいというのが女性層にあると思う」会議では活発な議論が行われ、山下さんは、この地域での営業を強化するよう指示を出しました。

ポプラ 山下営業本部長「お客さまのニーズも細分化していますし、コロナという中で社会環境も変わってます。身近で手早く、安全に安心して買い物をしたいというニーズは今後も広がっていくと思います。さまざまなお客さまのお声に耳を傾けて、店舗を広げていきたいと思ってます」

足を使って、汗をかいて

会議から2日後、営業の担当者は、さっそく出店を目指す地域に足を運びました。

ターゲットとしたのは、社員が100人規模の会社や信号を渡らないとコンビニがないオフィスなどです。オフィスビルをひとつひとつ確認しながら自分の足で歩いて、新規の出店候補を探っていました。

ポプラ 営業担当者「コンビニにできることは、まだまだ先があると思っています。業界に旋風を巻き起こせるぐらいの実績を上げて、広島から発信していきたいです。赤い看板を絶やさぬよう今後も発展を続けていきたいです」

意地の一手 その行方は

大手3社の寡占化が進むコンビニ業界で、独自の戦略に打って出た広島発のコンビニチェーン「ポプラ」。大手に対抗する意地の一手になりうるのか、その取り組みの行方から目が離せません。

広島放送局記者松井 晋太郎2005年入局スポーツニュース部、ネットワーク報道部を経て広島局ではスポーツや被爆者などを取材週末は少年野球のコーチとして汗を流す

追悼 石原慎太郎氏、震災から7年後に明かした「天罰発言」の真意:日経ビジネス電子版

「いつから日本人は自分のことだけ考えるようになったんだ」

2022.2.1

件のコメント

印刷

?

クリップ

クリップしました

作家で東京都知事や運輸相(当時)を務めた石原慎太郎氏が亡くなりました。89歳でした。追悼の意を込めて、2018年3月29日に掲載したインタビューを再掲します。謹んでご冥福をお祈りします。

(日経ビジネス電子版編集部)

東日本大震災の発生から7年が経過した。石原慎太郎氏は当時、東京都知事として東京消防庁ハイパーレスキュー隊の派遣を指示したり、震災がれきの受け入れをいち早く表明したりするなど、被災地の復旧に大きく貢献した。一方で、いわゆる「天罰発言」で批判も浴びた。当時の自分の言動を、石原氏本人は今、どう総括するのか。自宅を訪ねた。

(聞き手 坂田亮太郎)

震災の直後、石原都知事は東京消防庁のハイパーレスキュー隊を現場に派遣しました。

石原:きっかけは、当時の菅直人総理の補佐官を務めていた阿久津(幸彦氏、現立憲民主党衆院議員)くんからの電話だった。彼は、私が代議士をしていた時代に公設秘書を長く務めていたこともある。その彼から、「福島第一原発の原子炉を冷却するために、一刻も早く注水しなければならない。(東京都の)警視庁には強力な放水機能を持つ車両があるから、動員してほしい」と要請があった。

<img src="https://cdn-business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00059/020100334/p1.jpg?__scale=w:500,h:333&_sh=0fa0ea0806" width="500" height="333" alt="石原慎太郎(いしはら・しんたろう)氏 1932年兵庫県神戸市生まれ。52年一橋大学入学、在学中に「太陽の季節」で芥川賞を受賞。68年参議院全国区に出馬しトップ当選。72年参議院議員を辞職。衆議院選挙に旧東京2区から無所属で出馬して当選。76年環境庁長官に就任。87年竹下内閣で運輸大臣に就任。95年議員勤続25年の表彰を受けたその日に辞職を表明。同年、芥川賞選考委員になる。 99年東京都知事選挙に出馬し初当選。2003年史上最高の得票率で再選。07年三選。11年四選。12年に都知事を辞職。 12年「日本維新の会」代表に就任し、衆議院議員とし17年ぶりに国政に復帰。14年「次世代の党」最高顧問に就任。14年政治家を引退(写真:村田 和聡)"/>

石原慎太郎(いしはら・しんたろう)氏1932年兵庫県神戸市生まれ。52年一橋大学入学、在学中に「太陽の季節」で芥川賞を受賞。68年参議院全国区に出馬しトップ当選。72年参議院議員を辞職。衆議院選挙に旧東京2区から無所属で出馬して当選。76年環境庁長官に就任。87年竹下内閣で運輸大臣に就任。95年議員勤続25年の表彰を受けたその日に辞職を表明。同年、芥川賞選考委員になる。99年東京都知事選挙に出馬し初当選。2003年史上最高の得票率で再選。07年三選。11年四選。12年に都知事を辞職。12年「日本維新の会」代表に就任し、衆議院議員とし17年ぶりに国政に復帰。14年「次世代の党」最高顧問に就任。14年政治家を引退(写真:村田 和聡)

それを聞いて怪訝に思ったね。確かに、警視庁は強力な放水機能を持つ放水車を持っている。でもそれは、暴徒を蹴散らすために水を水平に飛ばすようになっている。そのような車両が、原子炉を冷却するような任務に向いているのか、甚だ疑わしい。それで「冷静に判断してほしい」とたしなめたんだ。

それを聞いて官邸も考えたんでしょう。その後、高層ビルの火災の際に使うような、高いところに放水できる能力を持つ消防車を動員してほしい、と再度要請された。

そう言われて、私は重い決断をしなければならなかった。

当時、現地の状況は全く分からない状況だった。壊滅した原子炉から、どれほど多量の放射能が漏れているかも分からない。そんな危険な現場に、レスキュー隊を派遣したら、死者がでるかもしれない。若い隊員が被爆したら、その人の子孫にまで影響が出てしまうかもしれない。しかし、自分が行くわけにもいかない。過酷な現場できちんと任務を遂行するためには、訓練された隊員に任せるしかない。とにかく、戦地に赴く兵隊さんを送り出すような心境だった。

苦渋の決断だった、と。

石原:原発事故は東京だけの問題じゃない。日本全体の問題だった。東京は日本の「要」であるし、東京にしかない能力も備えている。

実は、私のところに様々な情報が入ってきていた。アメリカ政府が東京の大使館員に関東から退避するよう命令を出していたことも(報道が出る前から)耳に入っていた。福島第一原発は、容易ならぬ事態に陥っていた。だからこそ都知事として、私が逃げ出すわけにはいかないと覚悟を決めた。